almanaque de literatura

almanaque de literatura

I am a man.

Ursula K. Le Guin

Viví los primeros cuarenta años como un hombre. Por ello, confundí el canto de las sirenas: no cantaban para mí, cantaban para los hombres que me acompañaban; esos descubridores de todo sobre la tierra y el cielo, pero que han aplazado descubrir a la que va junto. Yo quería descubrir cosas. Yo quería que cosas llevaran mi nombre. No humanos, ni enfermedades.

Yo misma debí de haber sido una sirena. O una gorgona. Preferí el par regular de piernas —deambulaba sin hogar preciso—, y el cabello oscuro y mestizo. A veces he tenido que sacrificar la voz. A veces, la feralidad de mi entrepierna me cuesta la vida.

Hay días que mi cuerpo está listo para la poesía. Otros, me dejo brutalizar por la filosofía o el silencio, aunque parezca un cliché. Otros, solamente me dejo besar por el sol.

¿Debería separar para siempre mi voz de mi pensamiento? ¿O debería considerar por separado mi deseo de mis planes? ¿Cómo podría dislocar mis manos de mis ojos? Mis pasos, desde que dejé de ser niña, han sido determinados por el movimiento de mis caderas.

Envejezco, envejezco. Hay veces que no sé si debería comerme un durazno. No soy ninguna Sibila y, a los 40 años, he visto titilar el momento de mi grandeza. Debería dejarme crecer el cabello. Debería haber aprendido a cepillarlo a la orilla del mar como las sirenas, ser la perdición de los marineros. Pero eso no fue lo que quise. Eso no.

En vez de eso, leí y traduje a T. S. Eliot. No, no es la traducción que esperas: verás, a mí me habla la poesía como mujer, aunque el poeta me hable como hombre. Y entonces, aquí La canción de amor de Freda:

Vámonos, tú y yo,

cuando la tarde comience a desparramarse en el cielo

como una paciente anestesiada en el quirófano.

Vayámonos por las calles semi desiertas,

a través de los murmullos

nocturnos de los hoteles de paso,

y las cantinas con piso de aserrín y olor a pescado:

Las calles insisten como una discusión tediosa,

cuyo único objetivo

es abrumarte con una pregunta…

No, no me preguntes “¿Qué piensas?”

Sigamos nuestro recorrido.

En la galería van y vienen hombres explicando a Miguel Ángel.

La niebla amarilla frota su espalda contra los cristales de la ventana,

el humo amarillo que restriega su hocico contra los cristales de la ventana,

lame con su lengua las esquinas de la tarde,

merodea sobre los charcos que resisten al desagüe,

se deja caer de espaldas sobre el hollín de las chimeneas,

resbala por la terraza, da una voltereta,

y al ver que se trata de una noche suave de octubre

se enrosca alrededor de la casa y cae dormida.

Y por supuesto que habrá tiempo

para que la niebla amarilla se deslice por la calle,

frotando su espalda contra los cristales de la ventana;

habrá tiempo, habrá tiempo

para maquillar el rostro que plantarás a los rostros que encuentres,

habrá tiempo para el asesinato y para la creación

y tiempo para la obra y días para las manos,

que levantan y dejan caer una pregunta en tu regazo;

tiempo para ti y tiempo para mí,

y aún tiempo para cientos de indecisiones,

y para cientos de visiones y revisiones,

antes de la hora del café con pan.

En la sala, los hombres van y vienen explicando a Miguel Ángel.

Y por supuesto que habrá tiempo

para considerar: “¿Me atreveré?”, y, “¿Me atreveré?”

Un tiempo para volverse y descender por la escalera,

con las canas asomándose en la cabellera…

(Dirán: “¡Cómo ha olvidado el tinte!”)

Mi abrigo por la mañana, mis tetas firmes en el torso,

mi vestido modesto y elegante, ceñido por un cinturón simple…

(Dirán: “Pero ¡cómo le han engordado los brazos y las piernas!”)

¿Me atreveré

a perturbar el universo?

En un solo minuto hay tiempo

para decisiones y revisiones que en un minuto se invertirán.

Porque ya los conozco a todos,

los conozco a todos:

He conocido las noches, las mañanas, las tardes,

he medido mi vida en cucharadas de café;

conozco las voces que se silencian con el otoño moribundo

detrás de la música de una habitación contigua.

Entonces, ¿cómo debería arriesgarme?

Y conozco ya los ojos, los conozco todos:

Los ojos que se te pegan en una guarrada en la calle,

y, una vez señalada, extendida y atravesada con un alfiler,

cuando estoy sujeta retorciéndome en la pared,

entonces, ¿cómo empezaré

a soltar la sopa de las partes más amargas de mis días y asuntos?

Y ¿cómo debería arriesgarme?

Y he conocido ya todos los brazos, los he conocido a todos—

brazos tatuados y morenos y desnudos

(pero, a la luz de la lámpara, ¡atenuados y casi lampiños!)

¿Es el aroma de una aftershave

lo que me hace divagar?

Brazos esparcidos a lo largo de una barra, o envueltos en chaquetas.

Y, ¿cómo me arriesgaré?

Y, ¿cómo debería empezar?

Quizá podría decir que he caminado al amanecer por calles estrechas,

y he mirado el humo de los cigarrillos

de mujeres solitarias sin abrigo, reclinadas sobre un poste.

Debí haber sido una langosta

que se escabulle por los suelos silenciosos del mar.

¡Y la tarde, la noche que duerme tan plácidamente!

Suavizada por largos dedos,

dormida, cansada, fingiendo estar enferma,

tirada en el suelo, aquí junto a ti y junto a mí.

¿Debería, después de los pastelillos y el café y los helados

tener la energía para forzar el justo momento de la crisis?

A pesar de que he llorado y ayunado, llorado y rezado,

a pesar de que he bailado para que me traigan cabezas en charolas de plata,

no soy ninguna Sibila — y aquí no hay ningún asunto de importancia.

He visto titilar el momento de mi grandeza,

y vi a la muchacha eterna sosteniendo mi abrigo, y su risilla,

y, en breve, me asusté.

Y, ¿habría valido la pena, después de todo,

después de las tazas, la mermelada, el café,

entre la porcelana, entre la conversación de ti y de mí,

habría merecido la pena

haber mordido el asunto con una sonrisa,

haber apretujado el universo en una pelota,

rodarlo hacia la pregunta abrumadora,

decir: “Yo soy Lady Lazarus, vengo de entre los muertos,

he venido a decirles a todas, debo decirles a todas” —

Si acaso, al acomodar la almohada junto a su cabeza

debería decir: “Esto no es a lo que me refería,

esto no es, para nada.”

Y, ¿hubiera valido la pena, después de todo,

hubiera merecido la pena,

después de atardeceres y patios delanteros y calles salpicadas,

después de las novelas, las tazas de café, después de las botas desgastadas —

y esto, y mucho más?

¡Es imposible decir lo que quería!

Pero como si una linterna mágica proyectara los nervios en patrones en la pantalla:

Si acaso, acomodar la almohada o el cuello de la camisa,

y al voltear a la ventana

debería decir:

“Esto no es,

no es a lo que me refería, para nada.”

¡No! No soy ninguna Ofelia, ni nací para serlo;

soy una asistente concomitante, una que bastará

para desencadenar una escena o dos,

aconsejar a la princesa; sin duda, un utensilio sencillo,

respetuosa, contenta de ser útil,

correcta, precavida, meticulosa;

articulada, y un poco obtusa;

a veces, de hecho, casi ridícula.

A veces, casi, la tontita.

Envejezco… envejezco…

Debería usar las medias enrolladas bajo las rodillas.

¿Debería peinarme en chongo? ¿Me atreveré a comer un durazno?

Debería usar un bikini, y caminar a la playa.

He escuchado a las sirenas cantar, una a la otra.

No creo que canten para mí.

Las he visto remontando las olas del mar

cepillando la cabellera de las olas hacia atrás

cuando el viento sopla el agua blanca y negra.

Hemos permanecido en las habitaciones del mar

junto a las muchachas coronadas con algas rojas y castañas,

hasta que las voces humanas nos despierten, y nos ahoguemos.

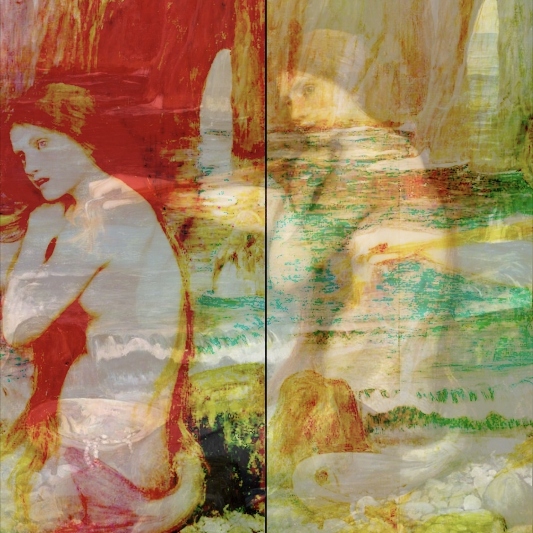

Recreación de la pintura Sirena de J.W. Waterhouse